ホリスティック(Holistic)という言葉は、もともとホーリズム(holism)の形容詞から生まれました。 ギリシャ語のholos(全体)を語源としていて、そこから派生した言葉に whole, heal, holy, health… などがあり、健康(health)という言葉自体がもともと『全体』に根ざしています。

ホリスティック(Holistic)という言葉は、もともとホーリズム(holism)の形容詞から生まれました。 ギリシャ語のholos(全体)を語源としていて、そこから派生した言葉に whole, heal, holy, health… などがあり、健康(health)という言葉自体がもともと『全体』に根ざしています。

現在、「ホリスティック」という言葉は、「全体」「関連」「つながり」「バランス」といった意味をすべて包含した言葉として解釈されています。 的確な訳語がないため、そのまま「ホリスティック」という言葉が使われていますが、意味する内容は決して新しく輸入された考えではなく、もともと東洋に根づいていた包括的な考え方に近いものといえます。

人間の生を「いのちの営み」として、ありのまま全体を見つめ、限界や欠如も含めて尊重する姿勢がホリスティックであり、ホリスティック医学 をひと言でいうならば、人間をまるごと全体的にみる医学といえます。 健康や癒しとは本来、身体だけでなく目に見えない精神・ 霊性も含めた人間の全体性と深く関係があります。 これは、病気だけに限定されるものではなく、人生の中の生老病死というステージを考え、病を癒 していくなかに関連する、あらゆる分野の「癒し」も大切に考えるということです。

したがって、ホリスティックな健康とは、「病気でない状態が健康である」という否定的な 定義や「血液や尿や細胞組織の検査結果が正常値の範囲以内であれば 健康である」という消極的な定義ではありません。 『 精神・身体・環境がほどよく調和し、与えられている条件において最良 のクオリティ・オブ・ライフ(生の質)を得ている状態 』を健康と考える、より積極的な状態のことです。

ではホーリズム(holism)についてですが、1926年にジャン・クリスチャン・スマッツという思想家が「ホーリズム(holism)と進化」という著作の中で「holism」の形容詞として、初めて「Holistic」という造語を使いました。 これは、アリストテレスの「全体とは部分の総和以上のなにかである」という表現に代表される還元主義に対立する考え方で、臓器や細胞などといった部分に分けて研究し、それを総合したとしても、人間全体をとらえることはできない。 現実の基本的有機体である全体は、それを構成する部分の総和よりも存在価値があるという理論であり、同時に、一固体は孤立に存在するのではなく、それをとりまく環境すべてと繋がっていると考え方です。

日本ホリスティック医学協会では「ホリスティック医学」を次のように定義しています。

1. ホリスティック(全的)な健康観に立脚する

人間を「体・心・気・霊性」等の有機的統合体ととらえ、社会・自然・宇宙との

調和にもとづく包括的、全体的な健康観に立脚する。

2. 自然治癒力を癒しの原点におく

生命が本来、自らのものとしてもっている「自然治癒力」を癒しの原点におき、

この自然治癒力を高め、増強することを治療の基本とする。

3. 患者が自ら癒し、治療者は援助する

病気を癒す中心は患者であり、治療者はあくまでも援助者である。治療よりも

養生、他者療法よりも自己療法が基本であり、ライフスタイルを改善して

患者自身が「自ら癒す」姿勢が治療の基本となる。

4. 様々な治療法を選択・統合し、最も適切な治療を行う

西洋医学の利点を生かしながら中国医学やインド医学など各国の伝統医学、

心理療法、自然療法、栄養療法、手技療法、運動療法、などの各種代替療法

を総合的、体系的に選択・統合し、最も適切な治療を行う。

5. 病の深い意味に気づき自己実現をめざす

病気や障害、老い、死といったものを単に否定的にとらえるのでなく、

むしろその深い意味に気づき、生と死のプロセスの中で、より深い

充足感のある自己実現をたえずめざしていく。

さて、ホリスティック医学の基礎を作り、ホリスティックの父と呼ばれる「エドガー・ケイシー」 による「ケーシー療法」!、 そして同様にホリスティック医学の基礎となるインド伝統医学「アーユルヴェーダ(Ayurveda)」についても本ページでご紹介してみましょう!

エドガー・ケイシー(1877〜1945)は、 今世紀前半に米国で活躍した人物で、目覚めている時は写真業を営む敬虔なクリスチャンでありながら、催眠状態に入ると超人的な能力を発揮し、 あらゆる難病に対して診断と治療法を与えることができたり、あるいは魂の記録(アカシックレコード)を読んで、依頼者の長所や短所、 才能や弱点などを過去生をもとに解き明かすことができました。

エドガー・ケイシー(1877〜1945)は、 今世紀前半に米国で活躍した人物で、目覚めている時は写真業を営む敬虔なクリスチャンでありながら、催眠状態に入ると超人的な能力を発揮し、 あらゆる難病に対して診断と治療法を与えることができたり、あるいは魂の記録(アカシックレコード)を読んで、依頼者の長所や短所、 才能や弱点などを過去生をもとに解き明かすことができました。

実際、エドガー・ケイシーには解答不可能な領域はなかったようで、 科学者には科学上のアドバイスを、政治家には高い政治理念を、そして人生に絶望している人々には生きる希望と勇気を与え、難病で苦しむ人々には治療法を、魂の病める人々には魂の癒やしを、芸術家にはインスピレーションを与えました。そして67才で亡くなるまでの間に記録に残るものだけでも一万四千件以上の催眠透視を行いました。

ケイシーが亡くなって既に半世紀以上経ちますが、 彼の残した情報がきわめて高い実践性と普遍性を備えているために、今日においても、私たちはそこから有益な情報を得ることができます。彼の病気治療に関する原理は『ケイシー療法』という名前で親しまれるほど、 非常にしっかりと体系づけられ現在もなお多くの病人を癒やし続けています。 また、ケイシーは生まれ変わりの具体的な姿を明らかにし、私たちの人生がどれほど神秘と高貴さに溢れているかを教えてくれます。

他にも、夢の活用法や、超古代史、新しい時代への予言、科学工学といった様々な分野に時代を超越した情報を残しています。そのような意味において、 エドガー・ケイシーの情報を普及することは、多くの方々の人生に豊かな恵みをもたらすことはもちろんのこと、 現在の世界に対して多大の貢献をするものと信じております。

エドガー・ケイシー療法の原理は一般に、その英語の頭文字をとって「CARE」と呼ばれます。

■ Circulation(循環):血液・リンパ液からなる体液の循環

■ Assimilation(同化):食べた物を適切に消化吸収すること

■ Relaxation/Rest(休息/休眠):体を充分に休めること

■ Elimination(排泄):体内の老廃物を適切に排泄すること

この4つの原理の中でも、ケイシーは特に4番目の「排泄」を非常に重視し、体内に毒素(老廃物)が蓄積されることを病気の最大の原因と見なしています。 体内に蓄積された毒素(老廃物)を排泄する方法として、ケイシーは食事による方法の他に、ひまし油湿布、リンゴダイエット、コロニクス(洗腸)などを勧めています。 血行やリンパ液の循環を円滑にするものとして、ケイシーは各種のオイルマッサージ、(首出し)サウナやスチームバスなどを勧めています。 また健康を維持するには食事も重要な要素です。

※上述のひまし油湿布、リンゴダイエット、コロニクス(洗腸)、オイルマッサージについては「自然療法(手当て)」 のページで詳しくご紹介していますので、こちらをご参考になさってください。

エドガー・ケイシー療法は、単に薬を飲んだり注射をしたりというような「誰かに癒してもらう」、 というようなものではなく、自分で自分に癒しをもたらすための積極的な働きかけが必要になってきます。 また、体内に蓄積している毒素だけでなく心に蓄積している毒素(ネガティブな思い、過去のトラウマ、怒り、妬みなど)も心の外に排出していくために、自分の心のクセや持ち方を変えていくことも大切です。 「身体にとって不要なものは、いつまでも体の中に溜めておかない!」ということでしょう!

また、エドガー・ケイシー療法では、「日々の食事」は健康保持のためのとても大切な鍵となっています。 「食事」と一言で言いますが、実は根本から「食事を変えること」には強い意志が必要でとても大変なことです。

例えば主食を白米から玄米に切り換えるだけでも

「家族の理解を得られない!」

「おいしく炊けない!」

「手間が掛かる!」

など超えなくてはならないハードルは相当高いものです。

また、この「日々の食事」については単に食事にとどまらず、その人の生き方自体を変えるほどの衝撃を与えることもあります。 これまで何を食べてきたか!、何を考えてきたか!、で今の自分自身を作っていると言われているぐらいですから、、、

この食事については「自然療法(食養)」 のページをご参考になさってください。

やはり「エドガー・ケイシー療法」 においても「陰陽 」のバランス(陰平陽秘・補虚寫実)を取ることの重要性を意識しているようです。

人によっては、健康を取り戻すために「心や魂」の領域まで掘り下げる必要があるようです。 この「心や魂」の問題についても健幸塾「風見どり」では様々な角度からのアプローチを試みておりますので、どうぞご参考になさってください。

アーユルヴェーダについて

アーユルヴェーダの領域は他の伝承医学と異なり、目に見える症状を取り除いたり特定の病気を治すことだけにとどまりません。アーユルヴェーダでは生命は肉体だけから成り立つものではなく、 心、魂、五感も含めて生命だと考えます。

アーユルヴェーダ医は病気の治療方法を処方する前に、患者の生活を多方面にわたって検討します。ハーブや薬の処方だけではなく、患者にあった正しい食事や生活習慣をアドバイスする事もアーユルヴェーダ医の大切な役割です。たとえば家族との不和や職場での問題などからストレスや不安症に苦しんでいる患者がいるとします。ストレスや不安症の原因となっている外部要因を取り除かなければ、ほんとうの治療にはなりません。薬をつかえば表面上の症状は緩和しますが、根本原因をなくさないかぎり、薬をやめればまた症状があらわれます。患者には根本原因をとりのぞくためのアドバイスが必要なのです。患者は生活習慣や食事を改める事はもとより、場合によっては職場をかえることも必要になるかもしれません。 また、病気の治療においてはスピリチュアリティーも重要な側面です。

ではスピリチュアリティーとは何でしょう?

ここでのスピリチュアリティーとは精神面でのサポートを意味し、病気の治療においては、薬を処方するのと同じくらい愛情、献身、親身な世話が大切です。 患者と医者のあいだに愛情や献身といった強い絆がなければ完全なる治療はむずかしいのです。医者は患者を精神面や心理面で支えることが必要です。これが病気の治療において欠かす事のできない基本要素であり、アーユルヴェーダの基本的な目的である自然との調和にもつながるのです。アーユルヴェーダは「自然と調和して暮らす」ということを非常に重視しています。自然との調和を失う事は身心のアンバランスや病気を誘います。アーユルヴェーダでは、病気の主たる原因の一つは、「プラッギャーアパラータ(pragyaparadh)」つまり、知性のあやまった使い方にあると考えています。知性のあやまった使い方は生活に関係する事もあれば、仕事、食、あるいは五感のさまざまな機能に関係している場合もあります。知性のあやまった使い方は調和の喪失を招き、結果的にドーシャのバランスを崩す事になるのです。目、耳、鼻といった感覚器官の使用は最適であるべきなのですが、大音量の音楽を聴きすぎるとか、テレビを見すぎるといったかどの感覚器官の使用はドーシャのアンバランスを招きます。なぜ感覚器官の過度の使用が起こるかというと、知性を正しく使っていないからです。それが「プラッギャーアパラータ」です。

すべての生き物が自然の法則にしたがって生きているなかで、人間だけが自然の法則に反した生き方をしています。それが不講和と病気をひきおこしているのです。ライオンは草を食べません。体の仕組みが肉しか食べないようにつくられており、この法則を守る事によって自然の調和を保っているのです。アーユルヴェーダの定義を理解すれば、この意味がもっと明確になるでしょう。 最も有名なアーユルヴェーダの古典である『チャラカ・サンヒター』は、以下のように定義しています。

■ 有益なライフスタイルと無益なライフスタイル

■ 幸福なライフスタイルと不幸なライフスタイル

■ 人生にとって良いこと悪いこと

■ 寿命この定義からわかるように、アーユルヴェーダは通常の医学のように治療のみを取り扱うのではなく、それ以上のものに目を向けた科学です。アーユルヴェーダは、個人の体および社会の自然バランスを損なわない行いやライフスタイルについてアドバイスしています。それに従うならば、個人レベルだけでなく、社会全体のレベルにおいても幸福や平和を得られるはずです。要するに、アーユルヴェーダは健康と幸福が得られる生活を多方面からとらえる科学なのです。

アーユル(生命)とは?

アーユルヴェーダは生命の科学と言われています。これに対する理解度を高めるにはまず、"アーユ"つまり生命とは何かということを知らなければなりません。 アーユルヴェーダによると、生命は心、体、五感、魂の結合体です。このうちのどれがかけても生命は存在しえないのです。アーユルヴェーダの"アーユ"とは、体内の「気」つまり"プラーナ"を維持する役割を果たしている心、体、五感、魂の結合体を示す言葉です。この4つの構成要素があるからこそ、生きている人の中にはすべての顕在化した事象、幸福、悲しみ、愛情、愛着心、知性、誕生、死などが存在しているのです。アーユルヴェーダでは心、体、五感、魂の結合を"プルシャ"と呼びます。このプルシャがアーユルヴェーダの治療の対象なのです。 アーユルヴェーダの知識は、心、体、五感、魂の結合体であるプルシャのためにあり、アーユルヴェーダの原則や健康に関する法則を患者に適用するときには、患者をたんなる肉体としてではなく、プルシャとしてとらえなければなりません。つまり、患者の体と同じくらい心、五感、魂を重視しなければなりません。体に力点をおく現代医学ではヒーリングは行なわれていないのです。 生命の定義に話を戻しますが、ダーリ(Dhari)、ニトヤーガ(Nityaga)、アヌバンタ(Anubandha)はアーユの同義語です。「ダーリ」は体を維持するものという意味です。生命がある限り肉体は朽ちないので、生命はダーリとも呼ばれるのです。生命つまりアーユがなくなれば、体は朽ちはじめます。「ニトヤーガ」は永遠という意味です。ヴェーダの考え方によれば、生命は永遠です。決して死に果てることはなく、体から体へと移動するだけです。サンスクリット語のニトヤーガはアーユのそうした性質をあらわした語です。「アヌバンダ」は体から体へ移動するものという意味です。アーユは永遠に体から体へ移動するもの、つまりアヌバンダなのです。こうした語からわかるように、生命すなわちアーユは体から体へ移動して永遠に続くものであり、体はそのなかにアーユがある限り維持されるものです。一つの肉体の死後、魂は心と微細な体と共に別の肉体に移動します。こうして生命は永遠に存在しているのです。

アーユルヴェーダにおける健康とは?

『スシュルタ・サンヒター』で説かれている健康の定義によると、 3つのドーシャのすべてバランスがとれ、7つのダートゥすべてバランスがとれた状態にあり、13種類の消化の火(アグニ)がすべてバランスのとれた状態で機能し、排泄機能もすべて正常に働き、感覚器官も正しく働き、 心と魂が幸福な状態にあることを健康とよびます。

【3つのドーシャ】

1. ヴァータ「空・風」

2. ピッタ「火」

3. カパ(カファ)「水・地」

【7つのダートゥ】

1. ラサ(血漿)

2. ラクタ(乳糜、にゅうび)

3. マーンサ(筋肉)

4. メーダ(脂肪)

5. アスティ(骨)

6. マッジャー(骨髄)

7. シュックラ(生殖組織)

アーユルヴェーダによる健康とは単に病気の身体的症状が取り除かれた状態をいうのではなく、心と魂も幸福な状態でなければ健康とはいえません。体に問題があるわけではないけれども精神的に幸福でない人はたくさんいます。アーユルヴェーダではそうした人たちも不健康とされています。 現代社会においては、幸福や平安を得たいがための行いや行動は、残念ながら体や身体的メカニズムに関係した事に偏っています。同じように重要な健康のもう一つの側面、つまり心や魂にはまったくとは言わないまでも十分な注意が払われていないのが実情です。幸福や平安を得るために良かれと思ってしている行い、食事、ライフスタイルなどのなかにも、心や魂のためにはよくないことがあるかもしれません。最も良いとされる健康の法則に従い、あらゆる病気予防措置を行なっても、幸福感や落ち着いた気持ちを得られない事があるのはそのためです。 アーユルヴェーダは体の健康維持と並んで、霊的進化においても重要な役割を果たしています。「霊的」という言葉に居心地の悪さを感じる人もいるかもしれません。実際、ほとんどの人が「霊的」の意味を正しく理解していません。「霊的」というのは「魂に関連したもの」という意味であり、健康を維持したければこの意味を理解する必要があります。先にも説明したように、健康であるためには幸せな心と魂をもっていなければなりません。そのためには心と魂を知ることが大切です。心と魂を理解しなければ、幸福感や平安感もおとずれないでしょう。物質は心と体には喜びを与えるものかもしれませんが、魂を幸せにはしてくれません。いくら物質的喜びを得るために最高のテクノロジーやモノを手に入れたとしても満たされないのはそのためです。 アーユルヴェーダが教えてくれる幸福感と平安感を得るための方法はとても簡単で、だれでも実践できます。

どんな方法でしょう?まずは自然と調和して生きるという事です。自然と調和しながら暮らせば、すべてのバランスが取れ、健康も平和も幸福ももたらされます。

すなわち、アーユルヴェーダにおいても「陰陽 」のバランスを取ることの重要性を意識しているということでしょう。

アーユルヴェーダの目的とは?

アーユルヴェーダの目的には以下の二つがあります。

■ 健康な人の健康維持

■ 病人の病気治療

第一の目的の健康な人の健康維持については、衛生学と考える事ができ、正しい食習慣、食べ物の組み合わせ、体質に応じた食べ物や行い、夜の過ごし方、日々の過ごし方、季節に応じた養生法などのほか、ドーシャのバランスを保つための一般的行いについても明示しています。これはアーユルヴェーダの実践的かつ科学的基礎を説明した部分です。 第二の目的の病人の病気治療は、さまざまな病気、診断、治療方法について述べています。アーユルヴェーダは、ほとんどの病気の原因は守るべき食習慣や生活習慣を守らなかった事にあると考えており第二の目的は第一の目的に関連しています。健康の維持はドーシャのバランスを維持する事によって可能となり、ドーシャのバランス維持は正しい食事、正しい生活習慣、規則正しい睡眠などによって可能となるからです。アーユルヴェーダは病因学、診断方法、治療方法などをあつかう8部門からなっています。 8部門については以下の通りとなっています。

●治病医学

■ 内科学(カーヤ・チキッツァー)

■ 小児科学(バーラ・タントラ)

■ 精神科学 = 鬼人学(ブーダ・ヴィディヤー)

■ 耳鼻咽喉科及び眼科学(シャーラーキャ・タントラ)

■ 外科学(シャーリャ・チキッツァー)

■ 毒物学(アガダ・タントラ)

●予防医学

■ 老年医学 = 不老長寿法(ラサーヤナ)

■ 強精法(ヴァジーカラナ)

アーユルヴェーダの日本における現状

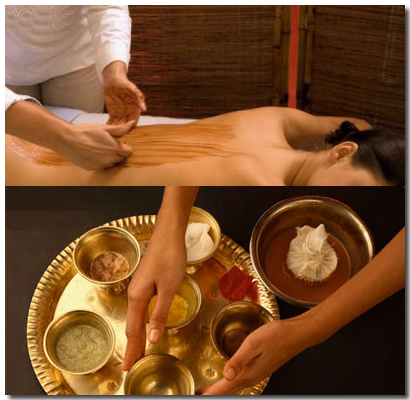

近年は、ヨーガと並んでインド式美容、インド式セラピーの方法論として女性向けの雑誌・エステなどで取り上げられることが多く、人気のセラピーとして知られています。 しかし、語感や視覚イメージから来る神秘性、重厚さ、伝統的な雰囲気だけを利用した紛い物も存在します。

アーユルヴェーダの思想や治療法の一部だけでも導入しているなら「まだマシなほう!」、と言ってもよいでしょう。 名称の認定資格や統括官庁があるわけではないので、比較的自由な産業と言えますが、 今後しっかりと顧客のドーシャ体質をチェックして施術する場所が増えていくことを願います。

アーユルヴェーダの本場インド(特に南インド・ケララ州が盛んです)では、 患者の症状に合せて生薬で作られたオイルや Ghrita(生薬の成分が含まれたギー) Kwatha(煎じ薬) Choorna(生薬の粉末)などを選択し治療のプログラムが決められます。

このようにアーユルヴェーダではその理論に基づいた多数の生薬を含んだ オイル(100種類以上・生薬1:オイル4:水16の割合で作られる)が使用されるはずですが、日本のサロンのほとんどではシローダラー(額のチャクラに垂らす)を胡麻油やアロマオイルで行っています。 最近ではアーユルヴェーダ風調合のマッサージオイルを希釈して使用しているサロンもありますので、しっかりとサロンを見分けなければならなりません。

また仮に、ごく少数の志ある人々が、日本国内で正式なアーユルヴェーダを行っているとします。 しかし、アーユルヴェーダには症状別にエラキリ、ナヴァラキリ、ピリチル、ウドゥワルタナ、パンチャカルマなど 40 種類以上の治療法がありますが、浣腸法などのパンチャカルマは日本では医師しか施すことができません。

また最近、ネトラタルパナ(ギーを眼球に浸す)で眼病を引き起こしたり、カーナプラーナ(点耳)で難聴を引き起こす可能性があるため、 これらの施術を行っているサロンは医師法に抵触している可能性が多分にあります。 その他、なんらかの薬事効果や治療効果を謳った場合も同法ないしは薬事法に抵触すると思われます。

※街中のサロン等でアーユルヴェーダ治療を受ける場合は、上記について十分にご注意ください!

Charlie Yokoyama

ホーム| ニュース| 特集記事| 読者の広場| 闘病記| 陰と陽| 自然療法(手当)| 自然療法(食養)| 気功| 太極拳| 太極メディテーション| 反射療法

化学療法| 免疫療法| 温熱療法| 代替療法| ホリスティック療法| ザ・シークレット| セドナ・メソッド | ホ・オポノポノ| ヴィパッサナー| セラピードッグ| ギャラリー| プロフィール